《抗震规范》概述

《抗震规范》是我国建筑行业的重要标准之一,全称为《建筑抗震设计规范》。该规范旨在指导建筑设计师和工程师在进行建筑设计时,确保建筑结构在地震作用下能够保持稳定,减少地震灾害造成的损失。自1989年首次发布以来,我国《抗震规范》已经经历了多次修订,以适应不断发展的建筑技术和地震工程理论。

规范的主要内容

《抗震规范》主要包括以下几个方面:

抗震设防标准:规定了不同地区、不同重要程度的建筑应采取的抗震设防标准,包括抗震设防烈度、设计基本地震加速度等。

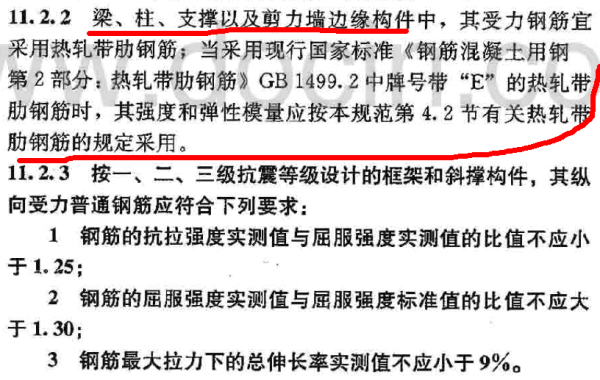

抗震设计原则:明确了抗震设计的总体原则,如结构体系的合理性、材料的选择、构造措施等。

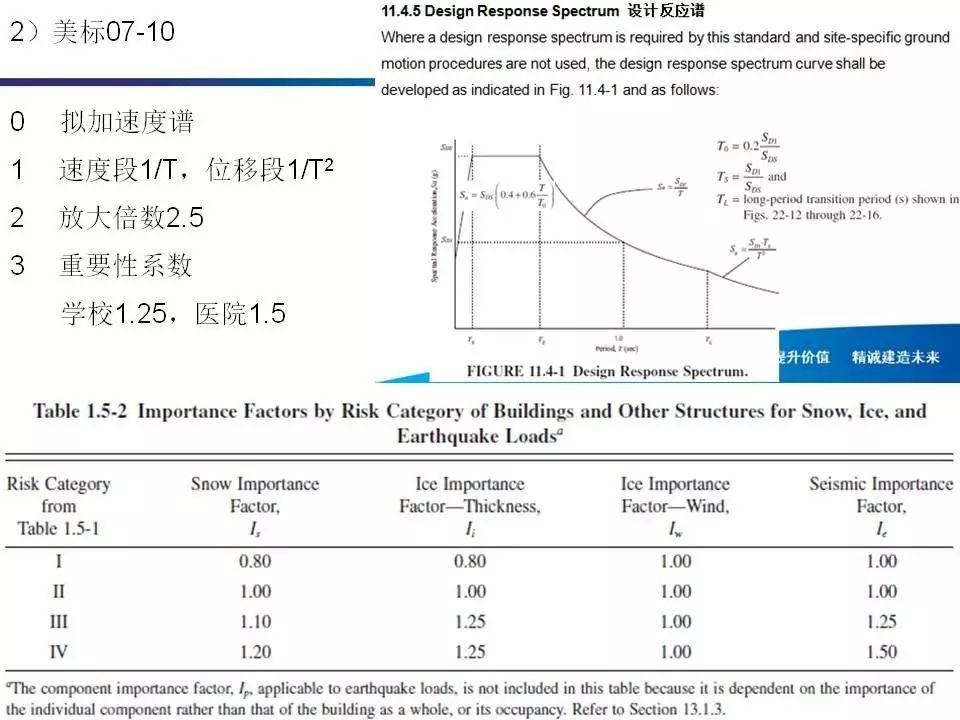

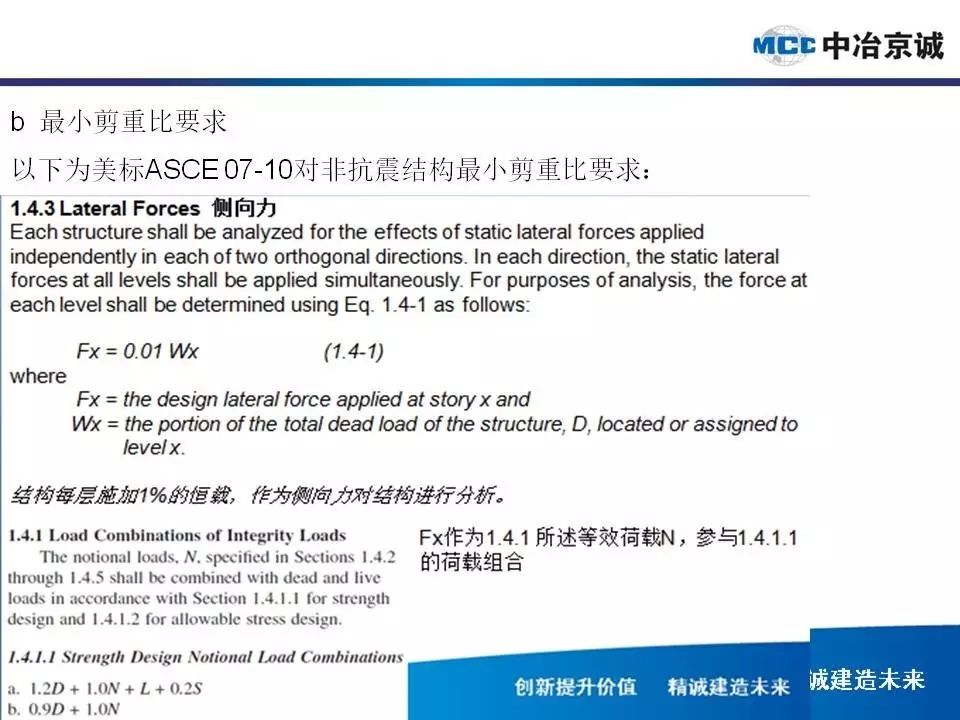

抗震计算方法:提供了抗震计算的基本方法和公式,包括地震作用计算、结构动力特性分析、结构响应计算等。

抗震构造措施:详细规定了建筑结构在地震作用下的构造要求,如抗震缝、锚固件、连接节点等。

抗震试验与检测:规定了抗震试验的方法和检测标准,以确保建筑结构的抗震性能。

规范的实施与更新

《抗震规范》的实施对于提高我国建筑抗震性能具有重要意义。在实际工程中,设计、施工、监理等各方应严格按照规范要求进行操作。此外,随着科学技术的进步和地震工程理论的发展,规范也需要不断更新和完善。

近年来,我国《抗震规范》的修订工作取得了显著成果。例如,2016年发布的《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)对原规范进行了全面修订,增加了许多新的内容,如考虑了地震动特性、结构非线性、地震能量耗散等。这些修订使得规范更加科学、合理,能够更好地指导抗震设计工作。

规范的应用与挑战

在应用《抗震规范》的过程中,也面临着一些挑战:

技术难度:抗震设计涉及多个学科领域,对设计人员的专业知识和技能要求较高。

经济成本:提高建筑抗震性能往往需要增加投资,如何在保证抗震性能的同时控制成本,是一个需要解决的问题。

规范更新:随着地震工程理论的发展,规范需要不断更新,以适应新的技术要求。

为了应对这些挑战,我国相关部门和机构应加强抗震设计人员的培训,提高设计水平;同时,鼓励技术创新,降低抗震设计成本;此外,还需加强规范的研究和修订工作,确保规范的科学性和实用性。

结论

《抗震规范》是我国建筑抗震设计的重要依据,对于保障人民生命财产安全具有重要意义。在今后的工作中,我们应继续加强规范的实施和更新,提高建筑抗震性能,为构建更加安全、稳定的建筑环境贡献力量。

转载请注明来自醉美玉溪,本文标题:《《抗震规范》:抗震规范规定当规则结构不考虑扭转 》

蜀ICP备2022005971号-1

蜀ICP备2022005971号-1

还没有评论,来说两句吧...